皆さん、こんにちは♪富澤です。九月に入ってもまだまだ暑い日が続いていますね。夏休み旅行に行かれて足が疲れてはいませんか?今回は、足の疲れに灸というテーマで、私が夏休みに香川県金刀毘羅宮の約1000段を上った際に出会ったお灸の饅頭と江戸時代に旅で行われていた灸についてご紹介します♪

“こんぴらさん”と言えば、本宮まで785段、奥の院まで1,368段もの階段で有名ですね。江戸時代に、その参道の旅籠(はたご)のなかで、お詣りで疲れた宿泊客の脚に女中さんがお灸(金毘羅灸;こんぴらきゅう)を据えて大評判になった旅籠があったそうです。のちにその旅籠が茶店に変わった際に、かつてお客さんに喜ばれていたお灸の形をした饅頭を作っては?と生まれたのが「灸まん」です!円錐形の灸の形をした生地のなかに白餡が入っており、優しい甘さでとても美味しかったです。

江戸時代には金刀毘羅宮詣りや伊勢詣りといった信仰の旅がさかんに行われていました。長距離を歩く旅人にとって、足の疲れを癒やし、健脚を保つために足三里(あしさんり)にお灸を据えることが一般的でした。松尾芭蕉の『奥の細道』にも足三里にお灸をした記述があります。

また江戸時代の書物には、足三里にお灸を据えることで長寿になったという記述が見られます。例えば滝沢馬琴の『玄同放言』のなかでも195歳まで生きた農夫が、足三里にお灸をしていたと記されています!?195歳とまではいきませんが、実際に104歳まで現役の医師として活躍し、108歳で亡くなられた原志免太郎博士は、灸に関する論文で初めて医学博士を取得され、毎日足三里にお灸をかかさず行われていたとのことです。また原先生の研究の中では、足三里にお灸をすると細菌やウィルスと戦う白血球が増加し、免疫機能が適正化することが論文で確かめられています。

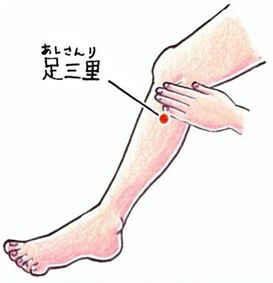

最後に足三里のツボの位置を確認していきます。足三里は、膝のお皿の一番下の部分から指4本分下がったところで、スネの骨の外側の際にあります。押すと軽い圧痛がある部分がツボの可能性が高いです。市販の台座灸を貼って、お灸をするとよいでしょう。もし江戸時代のお灸がしてみたいという方は、当院では昔ながらの灸治療も行えますので、ぜひ一度ご来院ください。