こんにちは♪富澤です。そろそろ春分の日ですね。春分の日と言えば、この日を挟んで前後7日間が「春の彼岸」とされています。暑さ寒さも彼岸までと言いますが、まだまだ油断はできません。今回は春も油断できない風邪と鍼灸について紹介していきます。

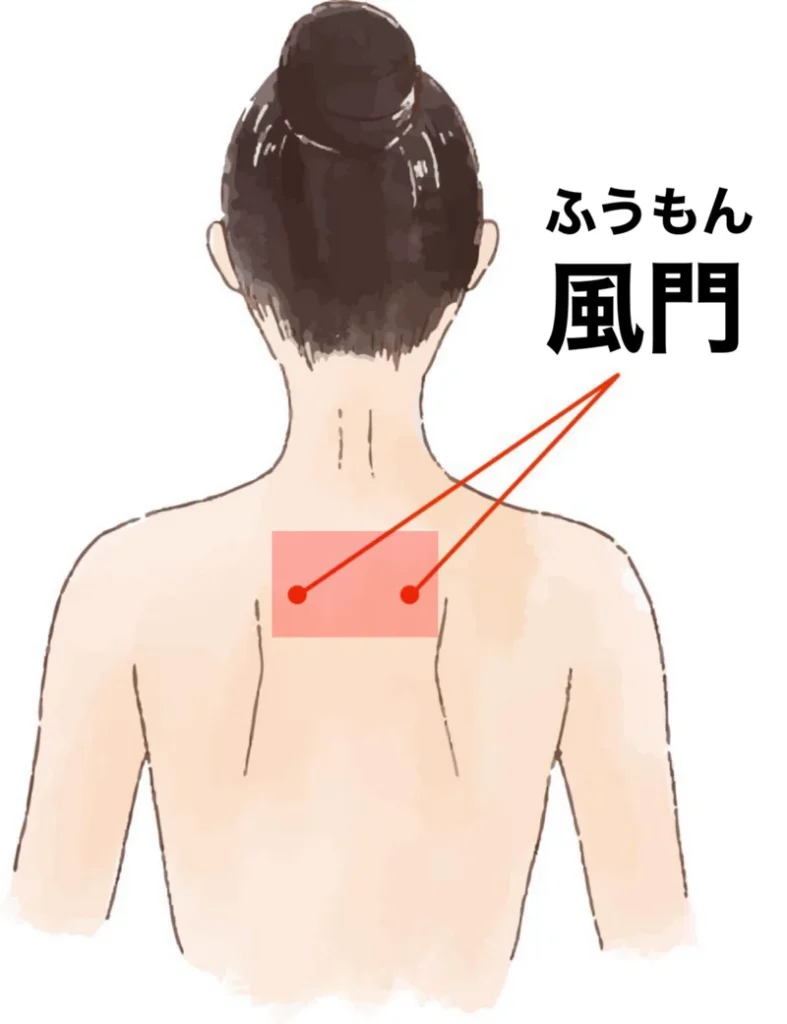

春は春一番というように「風」の季節で、春先は季節の変わり目、寒暖差が体の負担となり、体調を崩しやすい時期です。風邪は東洋医学で、風邪(ふうじゃ)と言われます。他にも寒邪(かんじゃ)、熱邪(ねつじゃ)などの邪気(病気をもたらす気)があります。なかでも風邪(ふうじゃ)は、他の邪と比べて影響力は少ないものの、他の邪を伴って、背部上方の肩甲骨上辺に位置する風門(ふうもん)と呼ばれるツボから侵入します。風邪は万病のもとと言われるように風邪(ふうじゃ)が寒邪や熱邪を先導して侵入し、病気になることもあります。身体の中で移動を繰り返し、症状も変化するのが風邪(ふうじゃ)の特徴で、咳、鼻水、頭痛、めまいなど上半身に症状がでることが多いです。風邪(ふうじゃ)の影響が最も強くなるのが春です。寒暖差が多く、自律神経も乱れがちになります。春は風邪対策が重要です!

鍼灸治療では、先ほどもご紹介した「風門」のツボに鍼やお灸をして、風邪(ふうじゃ)が入ってこないように防ぐための治療をしていきます。また、頭部や顔面部の症状に関しては、手首の内側で骨のすぐ横にある「列欠(れっけつ)」というツボや、手の甲側で親指と人差指が交わる手前、人差指よりに位置する「合谷(ごうこく)」というツボで遠隔的に治療を行います。列欠・合谷は、医学古典書に「頭項列欠にたずね、面口合谷に収む(頭や首肩の症状は列欠、顔面の症状には合谷で取る)」とあり、古来から頭部や顔面の疾患に用いられてきました。またセルフケアとして項や風門あたりをストールで巻いて温めたり、出かける際にはストールを持ち歩くことをお勧めします。

最後に今回は春の風邪対策として、養生法をお伝えします。まず一つ目は、「早起きを心がける」です。医学古典書には、春はできるだけ早く起きるようにとあります。日の出とともに自然の陽気が動き始めるので、身体もそれに合わせるため早起きすることが大切です。二つ目は、「散歩をしよう」です。3月、4月は環境が変わる時期でストレスが増加する方が多いです。少しでもストレスを解消するために、自然の中を散歩したり、運動することで発散しましょう。そして三つ目は、「旬の食べ物を取り入れる」です。旬の食材は栄養価が高く、美味しいです。春に限らず旬の物を摂るのは健康に良いとされています。筍、ふきのとう、蛤などおすすめです。以上、春を元気に過ごすために実践してみはいかがでしょうか♪